学通社记者 牟贞霖 孙睿

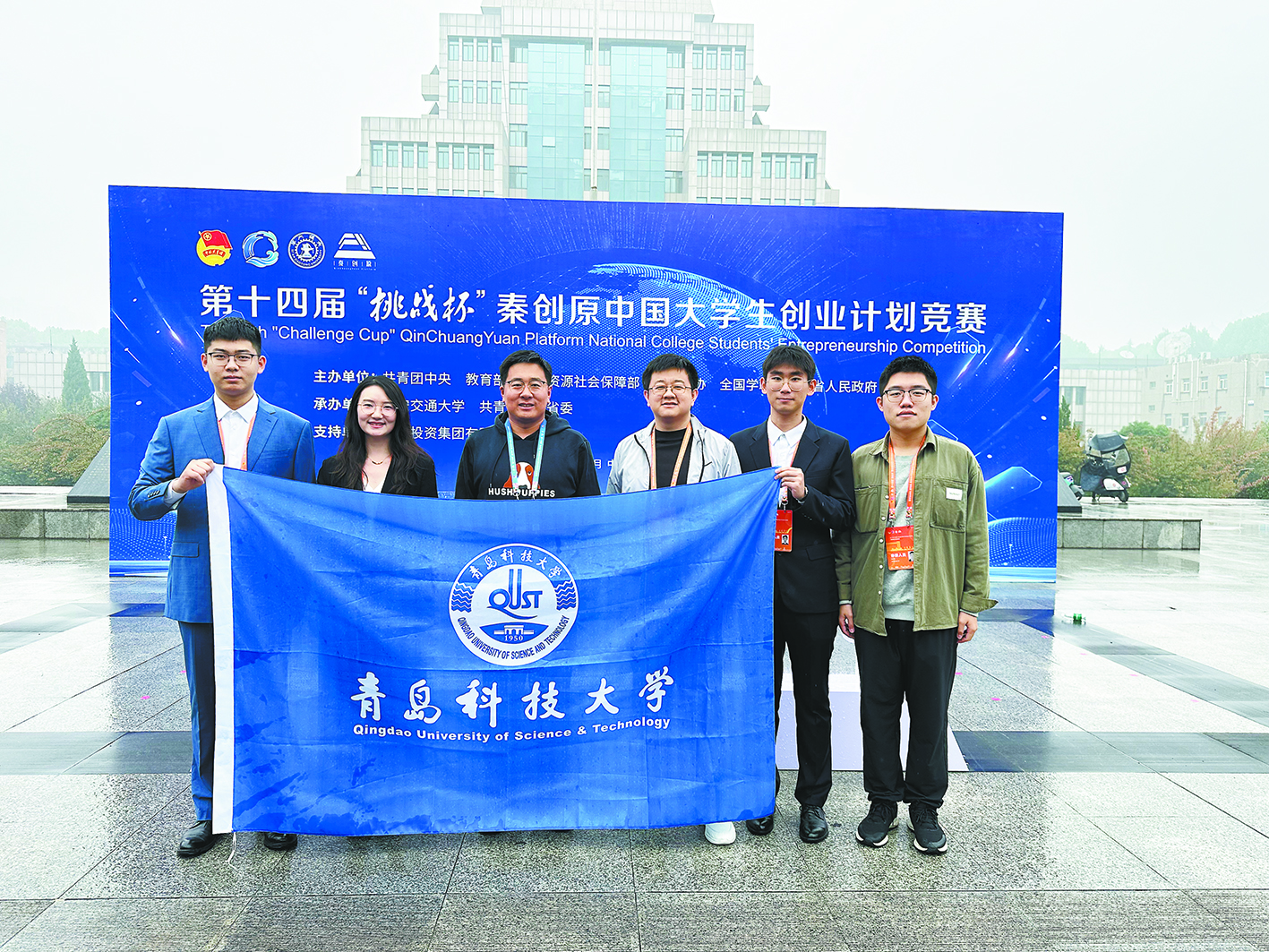

在第十四届“挑战 杯”中国大学生创业计划竞赛中,化工学院“膜 法师”团队《守护“中国 饭碗”的超疏水全降解 植物纤维地膜》项目斩获银奖。 该团队由高珊珊老师担任指导教师,化工学院化工实验 231 班王禹铮担任负责人,刘毅 博、黄新杰等成员共同协作,攻坚克难。“膜法师”团队的成功并非一蹴而就,而是脚踏实地、厚积薄发的结果。团队成员始终怀揣着一个质朴而坚定的目标 —— 用科研成果助力乡村振兴,为农业发展注入新活力。 团队积极响应国家“以纸代塑”政策号召,在高珊珊老师的指导下,成功研制出超疏水全降解植物纤维地膜,改善作物的生长环境,让科技创新的种子在乡村振兴的田野上生根发芽、开花结果。

创新驱动,实践中探索真知

“开拓进取、勇于创新,是我们团队始终坚守的精神内核,也是推动项目不断前进的动力源泉。唯有坚持创新驱动,才能让产品持续升级,更好地满足市场需求。”谈及团队理念,负责人王禹铮眼神坚定地说道。在深入农业生产一线实地考察时,团队成员们敏锐地察觉到传统塑料地膜存在的诸多弊端。老化后的塑料地膜难以降解,不仅导致土壤质量下降,影响农作物根系生长,进而造成粮食减产,还在土壤中残留大量污染物,对生态环境构成严重威胁。尽管塑料地膜在现代农业发展历程中发挥过重要作用,但随着环境问题日益凸显,寻找可替代的环保地膜迫在眉睫。

“在推进‘以纸代塑’的科研实践中,团队的每一项突破都凝聚着导师们的心血。”谈起科研历程,团队负责人王禹铮满怀感激。在高珊珊、宋晓明老师的带领下,“膜法师”团队创新性地开展植物纤维基地膜材料研发工作。“两位导师不仅以深厚的学术造诣为我们把握方向,更用丰富的实践经验指导具体操作。”王禹铮回忆道,“他们严谨的科学思维和创新的跨学科视角,教会我们在攻克技术难关时既要大胆探索,又要小心求证,这种科研态度成为团队最宝贵的财富。”在导师们悉心指导下,团队成员扎根实验室,潜心钻研,经过反复实验和持续改进,最终成功优化了植物纤维基材料的超疏水性和抗菌性能。这项成果既满足了农作物生长的实际需求,又有效减少了农田“白色污染”,真正做到将科技创新成果转化为助力乡村发展的有力武器。

助力振兴,新地膜焕乡村新貌

“随着项目研究的深入,我们愈发深刻地认识到,我们所做的不仅仅是一项科研工作,更关乎环境保护和乡村未来。这份责任感让我们更加坚定地深入农村,为乡村振兴贡献自己的智慧与力量。”团队成员化工学院化工实验231班黄新杰感慨地说。

在产品研发过程中,团队充分考虑农业生产实际需求,不断优化超疏水全降解植物纤维地膜的性能和实用性。这款新型地膜投入使用后,农户无需再进行繁琐的地膜回收工作,不仅大大减轻了劳动负担,还实现了农作物产量的显著提升。实实在在的效益让农户们切实感受到了科技创新带来的好处,也为农业可持续发展开辟了新路径。“膜法师”团队用实际行动,让科技创新的种子在乡村振兴的田野上生根发芽、开花结果,为科技兴国战略添上了浓墨重彩的一笔。

绿色先行,共筑美好生态家园

“初心如磐,使命在肩。守护绿水青山,是我们团队矢志不渝的追求。”秉持着可持续发展理念,“膜法师”团队希望通过自己的努力,让大地更绿、河流更清。

契机源于一次田间经历。王禹铮在打理田地时,发现田间散落着大量老化、破碎的塑料地膜。这些地膜残留在土壤中,破坏了土壤结构,影响了农作物生长。这一发现让团队意识到,解决传统地膜污染问题刻不容缓。于是,他们从研究地膜入手,深入探索“全降解”和“可降解”材料的奥秘。了解到可降解材料虽能降解,但降解过程可能耗时较长,还会留下微小碎片或残留物;而全降解材料则能在环境中完全分解,不留下任何有害物质。基于此,团队深入钻研,逐步掌握核心技术,攻克了一个又一个技术难关。

“理想很丰满,现实很骨感。实现绿色环保技术的突破,远比想象中困难。但每当想到成功后能让环境更优美、土壤更肥沃、农民更富裕,我们就充满了前进的动力。”王禹铮回忆道。的确,喊出“绿色环保”的口号容易,真正实现技术上的绿色突破却需要付出巨大的努力。但“膜法师”团队凭借着锲而不舍的精神,在绿色环保之路上稳步前行,向着心中的绿色梦想不断迈进。

团队协作,携手并肩共成长

谈及团队组建与发展历程,王禹铮感慨万分:“从最初的彼此陌生,到逐渐了解,再到如今的默契协作,这个过程充满了挑战与惊喜,也见证了我们的共同成长。”

化工学院十分重视学生的理论知识学习与科研实践,为学生提供进入实验室开展研究的机会,为团队的成功奠定了坚实基础。导师、团委老师和辅导员老师们也始终全力支持团队工作,积极出谋划策,为项目研究指明方向、保驾护航。

团队成员各有所长,在项目推进过程中发挥着关键作用。有的成员擅长调试和使用实验室器材,为实验顺利开展提供技术保障;有的成员具备出色的应急处理能力,能及时化解实验中的突发状况;还有的成员善于发现问题、提出见解,为团队创新提供源源不断的灵感。随着项目进展,团队成员从最初的平均分配工作,逐渐发展为依据个人专长明确分工,大大提高了工作效率。

当然,团队合作中难免会出现思维碰撞与意见分歧。对此,团队成员化工学院化工实验231班刘毅博表示:“冲突并不可怕,它是团队创新发展的契机。遇到激烈碰撞时,我们会先冷静下来,再共同探讨解决方案。这种思想的交锋,让我们不断突破思维局限,找到更优的研究方向。”

展望未来,团队成员们纷纷表示将继续在科研领域深耕,不断提升自身实力,在科研道路上永不止步,勇敢迎接每一个挑战。